1920년대 금촌과 광탄의 ‘공립학교 유치전’

오늘날 우리는 학교를 당연한 존재로 여긴다. 하지만 일제강점기인 100년 전 학교는 ‘생존’의 문제였다. 1920년대, 파주 금촌(당시 아동면)과 광탄면 사이에서 치열하게 공립보통학교 유치 경쟁이 벌어졌다.

배움에 목숨을 걸다

1920년대 파주는 배움의 열기로 뜨거웠다. ‘배우지 못하면 살 수 없다’는 위기감이 팽배했다. 마을마다 아이들을 가르치기 위해 사립학교와 강습소를 세웠다.

특히 광탄면의 열정은 남달랐다. 1923년 당시 광탄면은 700가구가 채 안 되는 작은 마을이었다. 주민들은 대부분 가난했다. 하지만 자녀 교육을 위해 쌈짓돈을 털었다. 그렇게 모은 돈이 무려 1만 원이었다. 지금 가치로 환산하면 20억 원이 넘는 거금이다. 끼니는 굶어도 학교는 지어야 했다.

운명의 1928년, 한 장의 티켓

사립학교는 운영이 어려웠다. 재정난을 해결할 유일한 길은 ‘공립’으로 지정되어 나라의 지원을 받는 것이었다. 1928년, 파주군에 공립보통학교를 하나 더 세울 기회가 찾아왔다.

후보지는 두 곳이었다. 하나는 1923년 개교한 아동면(금촌)의 금촌사립보통학교였고, 다른 하나는 1926년 개교한 광탄면(신산)의 신산사립보통학교였다. 신산은 1923년부터 공립을 추진하기 위해 1만원의 성금을 모았으나 4년제 사립학교로 1926년에 개교했다.

군청(당국)은 1923년 당시부터 적극적으로 공립학교 지정을 추진하고 재정이 안정됐던 광탄면을 내정한 것으로 추정된다. 반면 금촌의 학교는 빚더미에 앉아 있었다.

“제발 양보해주시오” 눈물의 호소

금촌의 상황은 참혹했다. 설립자는 학교를 살리기 위해 집 두 채와 토지를 모두 팔았다. 전 재산을 바치고도 빚 독촉에 시달렸다. 가족들은 뿔뿔이 흩어졌고 설립자는 동생 집에 얹혀살았다. 공립 지정이 안 되면 학교는 문을 닫아야만 했다.

1928년 4월 3일, 조선일보에 한 기고문이 실렸다. 금촌지국 기자가 쓴 글이었다. 그는 광탄면 유지들에게 간곡히 호소했다.

“광탄은 사립으로도 버틸 힘이 있지 않은가. 금촌은 공립이 아니면 죽는다. 죽어가는 학교를 먼저 살려달라. 이것이 진정한 교육이자 사랑이다.”

기자는 이를 ‘삼양(三讓)’이라 표현했다. 눈앞의 이익을 버리고, 더 급한 곳을 위해 기꺼이 양보하는 미덕을 발휘해달라는 절규였다.

경쟁이 남긴 유산

결과는 냉정했다. 준비된 자가 기회를 잡았다. 광탄의 신산사립보통학교는 1930년 1월 23일 신산공립공립보통학교로 먼저 승격되어 개교했다. 아동면의 학교는 그로부터 3년 뒤인 1933년에야 금촌공립보통학교로 개편될 수 있었다.

비록 시기는 달랐지만, 두 지역 모두 학교를 지켜냈다. 당시의 갈등은 단순한 지역 이기주의가 아니었다. 가난 속에서도 미래를 포기하지 않으려 했던 당시 사람들의 몸부림이었다. 오늘날 금촌초등학교와 신산초등학교의 교정에는 100년 전 선조들의 땀과 눈물이 서려 있다.

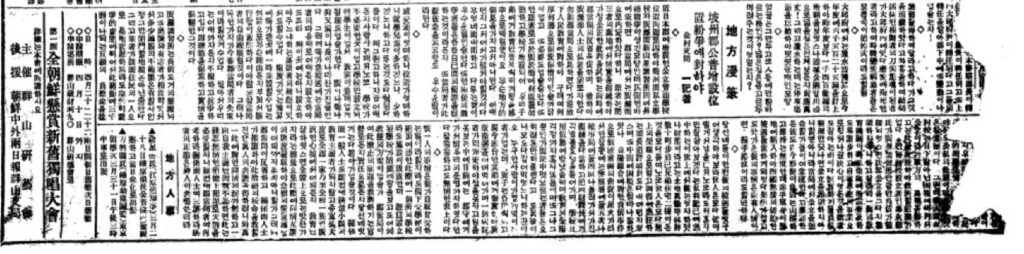

조선일보 관련기사 (1928. 4.3일자) –기사 내용 자세히 보기

참고) 1920년대 1만원의 현재 가치 환산 : 1920년대 당시 황소 1마리당 50원으로 현재 한우 1천만원 기준으로 20억원으로 추정했다.

I will immediately snatch your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me realize so that I could subscribe. Thanks.

Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will return once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

I’ll immediately clutch your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I could subscribe. Thanks.